|

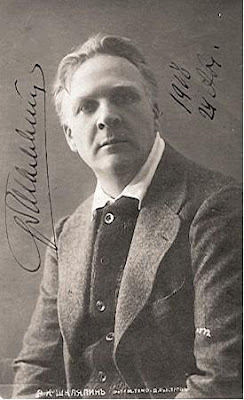

| Paul Robeson como Othello em 1930 |

Paul Robeson - 1

Se não contarmos o Othello escolar de 1914, na Somerville High School de Nova Jersey, podemos afirmar que Paul Robeson interpretou o Mouro de Veneza três vezes: em 1930, no Savoy Theatre de Londres, entre 43 e 45 na Broadway e em turnê pelos Estados Unidos, e uma última vez em 59, em Stratford. Mas assim como não se pode falar sobre os Othellos de Ira Aldridge sem esmiuçar o que foi sua batalha eterna contra o preconceito e o racismo, é simplesmente impossível falar de Paul Robeson e não entrar nos detalhes de sua extraordinária vida. Sua ascensão meteórica, a fama sem precedentes, a luta inicial pelos direitos dos negros, a luta subseqüente pelos direitos dos oprimidos do mundo todo, sua associação ao comunismo, a perseguição dantesca de que foi vítima, o fim melancólico e o silêncio envergonhado post mortem.

Robeson canta em manifestação

contra o linchamento

Porque Robeson é, a exemplo de Aldridge, um daqueles personagens sensacionais que a história americana optou por enterrar, ao invés de celebrar. O caso de Robeson consegue ser ainda mais grave; ele está num seletíssimo rol de artistas e intelectuais que o governo destruiu, mas não sem antes aterrorizar e difamar. E os governos seguintes apenas homologaram essa destruição. Destruição daquele tipo em que a pessoa é apagada dos livros de história; do tipo em que méritos inigualáveis viram notas de roda-pé distorcidas e humilhantes. Vinte anos foram necessários, após sua morte, para que a memória de Paul Robeson começasse a sair do calabouço onde foi colocada pelo macartismo e pelo preconceito fundamental que os norte-americanos têm em relação aos negros.

Uma geração antes de Martin Luther King ou Malcom X, havia Paul Robeson. Mas os dois eminentes líderes negros cutucavam apenas a ferida do racismo norte-americano. Robeson, em mais uma de suas tantas semelhanças com Ira Aldridge, descobriu, cantando e atuando, o que era ser tratado como um ser humano na União Soviética. Essa gratidão transformou-se em opção ideológica. Robeson acabou virando o anti-Cristo nos Estados Unidos. Ele era negro, talentoso, inteligente, articulado, educou-se em mais de dez idiomas incluindo o alemão, o russo e o chinês, lutava pelos direitos dos negros, dos oprimidos e, como se não bastasse, era comunista. Ligou-se aos trabalhistas na Inglaterra, falou contra Franco na Espanha, ficou amigo de Stalin e de Pablo Neruda, e cobrou de Truman a aprovação de leis anti-racismo. Com o tempo, a consciência social foi ocupando integralmente o lugar que Robeson destinava à arte, em sua vida. Quando participou de uma conferência de paz na França, em 1949, e comentou que os negros americanos não pegariam em armas contra os soviéticos, deixou de ser um orgulho, dentro de seu país, para se tornar um incômodo. E naquela época a liberdade de expressão nos Estados Unidos era uma farsa que existia só no papel. Era necessário destruir Robeson. E assim foi feito.

_____________________________________________________

Paul Leroy Bustill Robeson nasceu em 9 de abril de 1898, na cidade de Princeton, estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, caçula de cinco irmãos. Seu pai, William Drew Robeson (1844/1918) foi escravo até os 15 anos, quando fugiu e trabalhou para pagar seus estudos. Com o tempo tornou-se pastor presbiteriano e casou-se com Maria Louisa Bustill (1853/1904), mulata que vinha de uma tradicional família quaker. Paul descobriu o que era racismo quando tinha três anos e seu irmão tentou se matricular na Universidade de Princeton. Seu pedido foi negado e William Drew foi até o presidente da universidade (o futuro presidente norte-americano – e rematado racista – Woodrow Wilson) reclamar. Encostou-o na parede, exigindo que ele admitisse que seu filho não era aceito porque a universidade não queria pessoas “de cor”. Não por coincidência, William acabou expulso de sua congregação, que era de negros, mas tinha patronos brancos. Deixou de ser pastor por um tempo e foi trabalhar como operário. Robeson aprendeu ali que o racismo não era uma ameaça, ou um fantasma. Era algo que se enfrentava diariamente. Era uma contingência na vida de qualquer negro norte-americano, naquela época.

O linchamento de dois negros no estado de Indiana, em 1930

Ira Aldridge, por exemplo, sofreu uma mistura de racismo e raiva por ter vivido em um período que marcou o fim da escravidão pelo mundo. Seu público branco se dividia entre aqueles que o admiravam envergonhadamente, e aqueles que o odiavam por simbolizar o fim do domínio racial que trazia mão de obra gratuita para os brancos, mas não podiam fazer mais nada. Imaginava-se que o que viria a seguir seria um tempo de paz, em que todas as raças viveriam em harmonia e os brancos procurariam se redimir por séculos de crueldade. Pelo mundo, essa harmonia demorou mais de um século para chegar (e chegou torta e pela metade). E nos Estados Unidos não chegou nunca. O que aconteceu foi exatamente o contrário. O fim da escravidão e a guerra civil cavaram abismos raciais que desembocaram na criação de sociedades secretas como a Ku Klux Klan, em 1865. Nas palavras de Fernando Jorge, “linchamentos de negros se tornaram rotina nos Estados Unidos, desde 1880”. Robeson, portanto, por mais incrível que possa parecer, nasceu e viveu em um período ainda mais crítico de conflitos raciais, do que Aldridge.

Na escola, só com

crianças negras

A primeira grande tristeza ele teve aos seis anos, em 1904, quando sua mãe sofreu um acidente com o próprio fogão e acabou tendo mais 80% do corpo queimado. Morreu dias depois. William Drew e os filhos se mudaram alguns anos mais tarde para a cidade próxima de Somerville, onde o pai de Robeson encontrou nova igreja para pregar. O menino Robeson foi matriculado na escola primária que levava o mesmo nome da cidade, e que possuía uma seção particular para negros. A partir de 1910 arranjou pequenos bicos com cujo salário ajudava o pai nas finanças. Desde muito cedo começou a exibir qualidades de um super-dotado. Terminou o colegial, em 1915, na mesma Somerville, em uma turma mista. Seu desempenho já era de tal forma superior ao de seus colegas que ele recebeu uma bolsa acadêmica de estudos para a faculdade Rutgers (atual universidade). A passagem de Robeson por essa prestigiosa faculdade de Nova Jersey, a sétima mais antiga dos Estados Unidos, é um catálogo de realizações.

Robeson, no tempo da Rutgers

Terceiro negro em toda a história da instituição a conseguir ingresso por lá, ao fim de seu ano como calouro foi eleito para o Phi Beta Kappa, fraternidade exclusivíssima que continha os estudantes mais brilhantes de todas as grandes instituições de ensino superior. Com 100 quilos muito bem distribuídos em seu 1 metro e 90 de altura, Robeson tornou-se uma estrela dos esportes. Mas o racismo cobrava seu preço: para poder entrar no time de futebol ele foi brutalizado por seus colegas em supostos rituais de iniciação. Alicates, ossos luxados, unhas arrancadas e assim por diante. Ele suportou tudo estoicamente e sua carreira esportiva impressiona até hoje. Ganhou nada menos do que doze letras de excelência (as chamadas varsity letters, condecoração tradicional nas faculdades norte-americanas, em que o aluno recebe como prêmio simbólico a letra inicial de sua faculdade – “R”, de Rutgers, no caso de Robeson – cada vez que demonstra excelência em um esporte), em quatro esportes diferentes: futebol americano, baseball, basquete e corrida.

Robeson no time de futebol americano da Rutgers. Como se vê, estava cheio de negros no time

No futebol americano foi laureado como all-american durante dois anos consecutivos, o que significa ser o melhor jogador de times universitários em todo o país. Não bastasse isso, tinha uma estupenda voz de baixo profundo que, aliada à inteligência e à dicção perfeita, fez dele campeão de debates e de oratória. Começou a cantar em festas universitárias e só não fez parte do Glee Club – grupo vocal – da Rutgers porque o conjunto viajava e freqüentava eventos sociais depois de suas apresentações, e Robeson corria o risco de ser hostilizado por ser negro.

Robeson eleito para o "Cap and Skull", grêmio exclusivo da Ruthers

Independente disso entrou para o Cap and Skull, outro grêmio exclusivíssimo, este criado recentemente na própria Rutgers, e foi orador de sua turma, em 1919. Sua tese de formatura foi um comentário sobre a 14ª emenda constitucional americana, que versa justamente sobre os direitos de cidadania de todos os nascidos em solo norte-americano, e que proíbe os estados de privarem “qualquer pessoa de vida, liberdade ou propriedade sem o processo da lei”, além de garantir “a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a proteção equânime das leis”.

Robeson, jogando futebol americano profissionalmente para pagar as mensalidades da faculdade de Direito

William Drew morreu em 1918. Órfão, Robeson foi morar no Harlem, em Nova York, e se matriculou no curso de Direito da Columbia University. Para pagar as mensalidades, jogava futebol americano profissionalmente nos fins de semana, primeiro com o Akron Pros de Ohio e depois com o Milwakee Badgers. Foi eleito para o Alpha Phi Alpha, a mais antiga fraternidade de estudantes negros dos Estados Unidos. O patrono da fraternidade era William Edward Burghardt Du Bois (1868/1963), conhecido apenas como W. E. B. Du Bois, o primeiro negro a receber um PH.D. por Harvard, pai do pan-africanismo e figura maior da luta pelos direitos dos negros na primeira metade do século XX.

Du Bois foi contemporâneo de Booker T. Washington (1856/1915), o grande educador e orador negro, mas seus pontos de vista eram bem mais radicais do que os de Booker. Este era moderado, foi o primeiro negro a jantar na Casa Branca, pregava uma coexistência pacífica entre negros e brancos, enquanto o outro seguia uma linha mais abrasiva, de revolta aberta e clara contra as injustiças raciais. Além disso, Du Bois tornara-se um dos diretores da recém-nascida NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), da qual Paul Robeson se tornou membro enquanto estudava na Columbia. Em muitos aspectos, Du Bois foi a influência seminal de diversas das atitudes sociais e políticas adotadas por Robeson no futuro. Naquele momento, entretanto, ele era apenas alguém a quem Robeson e a comunidade negra respeitavam profundamente.

Ilustração exibindo alguns dos grandes destaques do Harlem Renaissance

O prestígio de Robeson como jogador de futebol continuava crescendo, o que não impedia que aqui e ali ele fosse obrigado a ficar no banco, quando enfrentavam times que se recusavam a jogar se houvesse um negro em campo. A esse extremo, onde sequer o esporte era poupado, chegava o racismo. Era preciso mudar novamente. O teatro começou a se tornar uma opção convidativa, não apenas pelos dons naturais que Robeson exibia para a oratória e para o canto, mas pelo movimento sócio-cultural pelo qual passava o bairro onde ele morava. O Harlem vivia o chamado Harlem Renaissance - movimento inovador, de fundo cultural e intelectual, através do qual surgiram alguns dos maiores nomes da cultura norte-americana de todos os tempos - desde a primeira década do novo século. Com a abolição da escravatura e o fim da Grande Guerra, os negros vinham migrando para o norte, estabelecendo-se em cidades onde o racismo não fosse tão intenso, e Nova York – e mais precisamente o bairro do Harlem – foi um dos principais alvos dessa afluência.

Ridgely Torrence, autor da primeira peça

estrelada por Robeson

No convívio com os outros jovens no YMCA (Youth Men's Christian Association, no Brasil a ACM, "Associação Cristã de Moços") do Harlem, e sobretudo da diretora Dora Cole, que era sua vizinha, Robeson acabou escalado para interpretar o protagonista da peça Simon, the cyrenian, sobre o africano de Cirene que ajudou Cristo a carregar a cruz no calvário. A peça era de Ridgely Torrence (1875/1950), um dos mais notáveis dramaturgos desse Harlem Renaissance (e que por ironia do destino, era branco) e foi apresentada duas vezes, em junho de 1920. Não foi bem uma temporada, e Robeson continuou com o futebol americano para pagar as contas, mas já sabia que poderia voltar ao palco, se a oportunidade surgisse.

Paul e a esposa Eslanda

Em agosto de 1921 ele casou-se com Eslanda Cardozo Goode, funcionária do laboratório de química da Columbia e no fim daquele ano a tal oportunidade apareceu. Em conversa informal com Harold Browning, cantor principal do quarteto vocal Harmony Kings, Robeson ficou sabendo que o grupo vinha se apresentando no espetáculo musical Shuffle Along, dos compositores Eubie Blake (1887/1983) e Noble Sissle (1889/1975). Era o primeiro musical negro a ser apresentado na Broadway com sucesso de bilheteria e respeito do público branco, além de trazer em seu elenco outras estrelas negras no nascedouro, como Josephine Baker (1906/1975) e Florence Mills (1896/1927).

Os compositores Noble Sissle (à esq.) e Eubie Blake, ao piano

Segundo Sheila Boyle, “Shuffle Along marcou o fim de décadas de rostos pintados de preto e pastelão grosseiro e o começo de uma onda de produções negras inovadoras e desinibidas”. Browning comentou distraidamente que William Hann, baixo vocal do grupo, teve que se ausentar do musical por algumas semanas. Robeson imediatamente se ofereceu para substitui-lo e depois de cantar sete ou oito músicas na presença de Blake e Sissle, ganhou o emprego. Não ficou lá por muito tempo. Nas semanas seguintes aceitou o convite para participar da Taboo, escrita por uma grã-fina de Nova York chamada Mary Hoyt Wiborg. O texto – uma idiotice sobre plantações, colheitas e superstições – teve quatro apresentações no Sam Harris Theater do Harlem, em abril de 1922, e foi aniquilado pela crítica, mas como Wiborg era rica e bem relacionada, Robeson teve a oportunidade de viajar com a companhia para apresentar Taboo no Reino Unido. Era sua primeira viagem internacional.

.JPG)

O ridículo absoluto em Taboo, 1922 (rebatizada "Voodoo", em Londres)

A atriz principal, a inglesa Margaret Wycherly (1881/1956), foi substituída por Mrs. Patrick Cambell (Beatrice Tanner, 1865/1940), também inglesa e de sólida e consagrada carreira nos palcos ingleses. Campbell também assinou a direção da remontagem, no lugar de Augustin Duncan (1873/1954).

Não adiantou nada. A despeito dos esforços de Campbell para enxugar e melhorar o texto, rebatizando-o, inclusive, de Voodoo, a peça foi um fracasso e não chegou nem a ser apresentada em Londres, permanecendo no interior inglês. Contudo, houve um fato positivo: Campbell criou uma cena no fim do primeiro ato em que Robeson deveria acordar assobiando. Como não conseguia assobiar, o ator começou a cantarolar m spiritual. Nos bastidores, a atriz ficou estupefata com a magnífica de Robeson e começou a gesticular. Robeson olhou-a de soslaio, sem entender, e depois de alguns segundos percebeu que ela o mandou cantar a música inteira. Robeson então cantou Go down, Moses, famoso spiritual (canção gospel, mais conhecida nos EUA como christian spirituals ou apenas spirituals) e foi largamente aplaudido.

Mrs. Patrick Campbell, em foto do fim do século XIX

Desnecessário dizer que foi o (único) ponto alto do espetáculo. A partir daí a cantoria foi incorporada. Segundo Robeson, “eu fiquei alarmado de ouvir a Srta. Pat murmurando fora do palco, para todo o teatro ouvir, cante outra música! Então cantei outro spiritual. Em todas as minhas cenas supostamente dramáticas, a Srta. Pat me cutucava e lá ia eu: cantando! O público parecia adorar! Recebi ótimas críticas e descobri que era um cantor, foi a primeira vez que eu soube”. Ele voltou para os Estados Unidos no fim da micro-temporada e continuou estudando até se formar advogado, em 1923. Com o diploma na mão, foi trabalhar em uma pequena firma, mas o racismo mais uma vez cobrou seu preço; era o único negro do escritório e quando foi ditar uma carta a um estenógrafo, ouviu em alto e bom som: “Não recebo ditados de crioulos”. Deixou a firma e abandonou a advocacia.

Robeson (em pé, na extrema esq.), no côro de Plantation Revue, estrelado pela grande Florence Mills (no centro)

Quem o ajudou nessa época foi Florence Mills. O Shuffle Along havia sido a grande oportunidade de sua vida, e, aproveitando o prestígio daquele musical pioneiro, ela protagonizou um espetáculo chamado Plantation Revue, entre 22 e 23, com músicas de J. Russell Robinson e Roy Turk escritas especialmente para ela. Chamou Robeson para um dos papéis no côro. Ele jamais esqueceu a gentileza da maravilhosa artista que tanto encantava o público e que morreu tão prematuramente, apenas quatro anos depois, mas a verdade é que foi justamente Taboo – uma peça cretina e sem qualquer valor – que selou o seu destino, porque quem teve o infortúnio de encontrar-se na platéia em uma daquelas quatro noites de abril de 1922 foi ninguém menos do que Eugene O’Neill (1888/1953), o prolífico dramaturgo que àquela altura já colecionava dois pulitzers, uma tentativa de suicídio e uma internação por tuberculose.

Eugene O'Neill

O’Neill era integrante dos Provincetown Players, grupo teatral criado em Massachusetts, radicado em Nova York desde 1916, e que alcançara um sucesso estrondoso com The Emperor Jones, sobre um negro que se proclama imperador em uma ilha do Caribe. O êxito de público foi tão extraordinário que, pela primeira vez, os Provincetowners, como se auto-intitulavam, saíram de seu teatrinho na Macdougal Street e se apresentaram na Broadway. Desde a estréia, em 1920, até aquele momento, temporada trás temporada, Brutus Jones, o personagem principal, fôra Charles Gilpin (1878/1930), catapultado pela peça ao posto de ator negro mais famoso dos Estados Unidos. Ficou no topo por pouco tempo. Conta-se que deixou a fama subir-lhe à cabeça e que vinha freqüentemente adotando o comportamento do personagem Brutus tanto dentro quanto fora do palco. Para piorar, sentiu-se na liberdade de mudar falas do texto que não julgasse convenientes. Assim é que, de uma hora para outra, O’Neill descobriu que Gilpin tranqüilamente substituíra falas como “nigger” e “black boy” para “negro” e “colored man”. Indignado, o autor cobrou-lhe a reposição imediata das falas originais, que estavam dentro de um contexto e tinham plena razão de ser, o que Gilpin simplesmente não aceitou, comentando, amiúde, que o papel de Jones era dele, e que só o que fizera “aquele irlandês” era escrever o texto.

.jpg)

Charles Gilpin no papel

de Brutus Jones, 1920

Com Robeson na cabeça para um potencial Brutus Jones, O’Neill bateu o martelo, e em carta a um amigo, em meados de 1923, comunicou que Gilpin estaria fora da temporada londrina do espetáculo. Aproveitou para desabafar: “Agüentei dele [Gilpin] muito mais do que agüentei de qualquer ator branco que já conheci, simplesmente porque ele é negro! (...) O resultado é que ele não terá a oportunidade de fazê-lo em Londres. Ele esteve bêbado a temporada passada inteira, além de uma porção de outras razões. (...) Então escolhi outro negro para fazê-lo por lá. (...) Um jovem com experiência considerável, presença e voz maravilhosas, cheio de ambição e pessoalmente um grande sujeito, com cabeça, de verdade”. Foi, portanto, pelo comportamento errático de Charles Gilpin que Robeson ingressou na prestigiosa companhia dos Provincetowners. Nervoso e inseguro, por estar interpretando um papel criado e celebrizado por Gilpin, foi de inestimável valia a ajuda do diretor James Light, que o treinou nos meses que antecederam a estréia de Robeson.

Robeson, no mesmo papel, 1924

O revival do espetáculo, que estreou em abril de 1924 com o novo protagonista foi um sucesso ainda maior. Não só o público voltou a lotar o teatro, mas a crítica aprovou a mudança e elogiou o jovem negro. A voz de Robeson impressionou a todos, bem como seu tamanho descomunal. Causou espécie aos críticos e ao público que retornava para rever a peça a grande diferença entre o pequeno e quadrado Gilpin e o enorme e espaçoso Robeson. O primeiro sucesso de Paul teve um efeito colateral inteiramente involuntário e, de certa forma, provocado pela própria vítima: Charles Gilpin, que até ser chamado para Jones alternava-se entre humilhantes minstrel shows e empregos como o de ascensorista, nunca superou a perda de seu grande papel e se entregou à bebida. Sua carreira não voltou jamais aos trilhos e ele morreu seis anos depois, na miséria, esquecido e alcoólatra.

Panfleto de The Emperor Jones trazendo o nome de Robeson para temporada de 1923-24

A temporada nova-iorquina foi curta pois O’Neill queria levar Jones para Londres, e já tinha uma peça escrita para Robeson estrear em Nova York. Em junho de 24 veio All God’s chillun got wings, sobre uma esposa branca desequilibrada que destrói a carreira do marido, ressentida por ele ser negro. O texto havia sido publicado em 1920 pelo American Mercury, jornal de George Nathan e H.L. Menken, portanto a trama do casal inter-racial já era conhecida. Como costumava acontecer desde o século anterior, porém, ler o texto era uma coisa; levá-lo ao palco era outra bem diferente, e quando o público soube que um ator negro seria chamado – ao invés do tradicional branco com a cara pintada – e que em uma das cenas uma branca beijava a mão do negro, um furor racista tomou conta da cidade. Houve uma verdadeira guerra de prós e contras através da imprensa, com muito mais contras, e até ameaças de morte O’Neill chegou a receber, da Ku Klux Klan. A American Magazine, do magnata da imprensa americana William Randolph Hearst, pediu que o povo boicotasse a peça. James Weldon Johnson (1872/1938) e W. E. B. DuBois, da NAACP, apoiaram O’Neill. Grupos racistas se mobilizaram.

Como último artifício para impedir a estréia, o prefeito de Nova York, John Francis Hylan, aproveitou uma lei segundo a qual todos os grupos de teatro que utilizassem crianças em suas peças teriam que requerer autorização à prefeitura. A cena inicial de God’s chillun mostrava os personagens na infância, e empregava várias crianças. A autorização foi pedida pelo grupo dois dias antes da estréia. O prefeito negou o pedido sumariamente, sem qualquer explicação. Desesperados, nervosos e premidos pela constante pressão dos grupos racistas, os Provincetowners tentaram encontrar uma saída para o impasse. Houve até quem sugerisse a utilização de anões no lugar das crianças. No fim a solução adotada foi a mais prosaica possível; no dia da estréia, com o teatro cercado por tropas da polícia, James Light foi até o proscênio, explicou a situação, pediu desculpas pelo contratempo e leu a primeira cena. O resto do espetáculo aconteceu sem qualquer incidente.

Robeson e Dorothy Peterson

em cena de God's Chillun

Tudo aquilo foi muito barulho por nada. God’s chillun fala de racismo e de preconceito mas é uma peça de teor completamente psicológico e, a bem da verdade, um trabalho menor de O’Neill. A crítica foi morna e considerou o espetáculo “cansativo”. No fim das contas, brancos ficaram enojados, como ficariam, fosse a peça boa ou ruim, e negros sentiram a falta de um elemento mais desafiador, o que não era o escopo do dramaturgo. Não obstante, Robeson recebeu comentários positivos e a peça só saiu do cartaz após 100 representações. As duas peças de O’Neill elevaram o nome de Robeson ao primeiro time de atores teatrais norte-americanos. O crítico Lawrence Stallings, do New York World, depois de desferir um golpe mortal na carreira de Charles Gilpin, comentando que a opinião geral era a de que Robeson superara sua interpretação de Brutus Jones, fez uma análise profética sobre a carreira teatral do ator, que começava a despontar:

Robeson (no centro) em cena de God's Chillun

Mas será que Robeson só deve aparecer como ator quando O’Neill escreve uma peça negra? Fazemos a pergunta sem dar a menor importância ao problema da raça. Interessados somente nas grandes qualidades de Robeson e no palco, perguntamos se algum dia ele interpretará Othello com uma Desdêmona tão capaz, tímida, quanto a Srta. [Jane] Cowl [1883/1950, famosa atriz shakespeariana norte-americana] pode interpretá-la, e acompanhado de um Iago tão sinistro quanto pode sugerir a lembrança do Ricardo III de John Barrymore [1882/1942, famoso ator shakespeariano norte-americano]. Shakespeare, qualquer expert lhe dirá, pensou em Othello como um tipo negróide. Depois de ver Robeson em All God’s chillun, podemos imaginar que Shakespeare deve ter pensado em Robeson.

Em conversa com a esposa Eslanda – que ela própria revelou em uma pequena (e deslumbradíssima) biografia que escreveu do marido, lançada em 1930 e intitulada Paul Robeson, Negro – Robeson fez na época seu próprio comentário sobre a possibilidade de um dia interpretar a peça sobre o mouro: “Se algum dia eu puder interpretar Othello como Shakespeare a escreveu, trazer ao palco a nobreza, a solidariedade e a compreensão que Shakespeare colocou na peça, farei a platéia saber que ele não era apenas um bruto, escuro e estrangeiro de trezentos anos atrás na longínqua Veneza que assassinou uma bela e inocente garota branca, mas que ele era uma ótima, nobre e trágica figura humana arruinada pela própria fraqueza humana do ciúme”.

O artista Antonio Salemme

esculpe o busto de Robeson

Um lustro teria que passar até que Robeson encarnasse o mouro pela primeira vez. Pelo menos profissionalmente, já que vivera o mouro em uma despretensiosa montagem escolar. Por enquanto ele desfrutava de um verdadeiro caso de amor com o teatrinho da Macdougal Street. “A liberdade de pensamento”, contou Eslanda Robeson, “a afabilidade, a informalidade, a completa falta de qualquer rotina, sistema ou eficiência, naquele sentido irritante”.

O nu de Robeson, feito pelo afamado fotógrafo (e amante de Frida Kahlo) Nickolas Muray

Robeson viveu a boêmia artística dos Provincetown Players em sua plenitude e através deles fez amizades com artistas, intelectuais e músicos. Posou nu para Nickolas Muray (1892/1965), o escultor Antonio Salemme (1892/1982) esculpiu seu busto, o fotógrafo Carl Van Vechten (1880/1964) – figura da maior proeminência no Harlem Renaissance – tornou-se um amigo fiel, Walter White (1893/1955) – escritor, jornalista e colega de James Weldon Johson na diretoria da NAACP – divulgava seus trabalhos, o escritor ainda novato Glenway Wescott (1901/1987) exibia as críticas favoráveis a seu primeiro livro, e o jornalista Heywood Broun (1888/1939) se dividia entre a crônica esportiva e o jornalismo de fundo social.

Oscar Michaeux

A fama granjeada com Jones e God’s Chillun levou Robeson a testar seus dotes artísticos em outra mídia: o cinema. Oscar Micheaux (1884/1951) havia sido um engraxate na infância mas, ambicioso e obstinado, trabalhou para poder escrever livros com as histórias que inventava, lançando-os de forma independente. A partir daí passou a escrever roteiros (baseados em seus próprios livros), dirigi-los e produzi-los na companhia cinematográfica que ele mesmo fundou. Em 1919 tornou-se o primeiro negro a produzir um longa-metragem, The Homesteader, e no mesmo ano lançou o ousadíssimo Within our gates, sobre os horrores praticados pela Ku Klux Klan. Embora não se ventilasse na época, o filme foi uma resposta direta ao épico The Birth of a Nation (1915), do cineasta pioneiro D. W. Griffith, onde os negros eram retratados como figuras malévolas e inferiores, e a ação do grupo racista era glorificada.

Robeson, em cena de Body and Soul, de 1924

Com mais de dez filmes em seu currículo, no fim de 1924 Micheaux convidou Robeson para protagonizar Body and Soul, história rocambolesca de um detento que se finge de pastor e tenta seduzir uma jovem apaixonada por um sujeito que mais tarde se descobre que é o irmão gêmeo do detento. O valor artístico do filme hoje é zero, mas naquela época de ineditismos e segregação, serviu para mostrar a Robeson o que era um estúdio de cinema e popularizar ainda mais o ator entre o público, especialmente o negro.

O contato mais importante, quiçá, que Robeson fez através dos Provincetowners foi com o pianista Lawrence Brown (1893/1972), já famoso por ter acompanhado durante algum tempo o tenor Roland Hayes (1887/1977), primeiro cantor de spirituals a adquirir fama dentro e fora de seu país, cantando em vários idiomas. Os spirituals eram um tipo de música intensamente disseminado entre os negros, desde a escravidão, tanto pela mensagem de liberdade, otimismo e esperança das letras quanto pelo fato de que os negros tinham uma voz privilegiada e bem mais adequada que à dos brancos para cantá-lo.

Lawrence Brown (esq.)

e Roland Hayes

Robeson e Brown desenvolveram uma identidade musical imediata e adoravam entreter os amigos do teatro e da música com pequenos concertos. A coisa ficou séria e, enquanto aguardavam pela viagem do grupo teatral a Londres, os dois resolveram agendar um recital em um teatro de Nova York. A apresentação ocorreu em abril de 1925 e as críticas são uma enxurrada unânime de elogios ao talento de Robeson. Como ocorreu no caso de Robeson e Gilpin, comparações foram feitas entre Robeson e Roland Hayes. O veredito, bastante direto e objetivo, foi dado pelo célebre poeta e historiador Carl Sandburg (1878/1967): “Hayes imita a cultura branca e usa métodos de conservatórios de música do homem branco, então quando ele canta um spiritual negro o público comenta, ‘que técnica; que extraordinária educação musical ele deve ter recebido!’ Quando Paul Robeson canta spirituals, o comentário é: ‘Esse é o autêntico. Ele manteve o melhor de si mesmo e não permitiu que as escolas tirassem isso dele!”

The Emperor Jones, em cartaz no Ambassador's Theatre de Londres, 1925

Por alguma razão, o público inglês não gostou de Emperor Jones. Robeson foi muito bem tratado pela crítica, que exaltou as qualidades de sua performance, mas a temporada no Ambassador’s Theatre durou um mês - de setembro a outubro de 1925 - e acabou. Esta segunda viagem à Inglaterra, entretanto, serviu para três coisas importantíssimas. Em primeiro lugar, Robeson e Brown apresentaram seu show de spirituals e a recepção por lá foi a mesma catarata de elogios, os mais hiperbólicos. Em segundo lugar, lá Robeson não tinha maiores problemas com racismo, almoçava e jantava em restaurantes finos e vivia na Inglaterra uma tranqüilidade que não possuía nos Estados Unidos. E em terceiro, cartas de apresentação de Walter White e, especialmente, de Carl Van Vechten abriram as portas de toda a intelectualidade presente para Robeson. O escritor Max Eastman (1883/1969) e o poeta negro jamaicano Claude Mckay (1889/1948) se tornaram seus bons amigos. Em uma escapada a Paris conheceu a escritora Gertrude Stein (1874/1946). Talvez por sua ânsia de aprender, se politizar e se aprofundar nos problemas sociais de povos oprimidos, como aquele de onde veio, Robeson achou Stein vazia. Sua vidinha burguesa e ociosa de colecionadora de quadros, seus escritos fúteis e herméticos, eram tudo o que Robeson não precisava naquele momento.

Emma Goldman

Impressão diametralmente oposta ele auferiu das longas conversas que teve com Emma Goldman (1869/1940), a célebre anarquista deportada dos Estados Unidos por instigar americanos a não se alistar, durante a Grande Guerra. A notável e obstinada Emma, cuja vida fôra até aquele momento tão cheia de acontecimentos, ficou fascinada com Robeson. Em carta a seu companheiro anarquista Alexander Berkman, ela afirmou que “quanto mais conheço o homem, maior e mais extraordinário eu o considero”. Num atestado de que àquela altura Robeson podia ainda não ser a máquina de disseminação socialista que se tornaria mais adiante, mas já trazia uma cultura sólida, diversificada e repleta daquilo que absorveu junto aos amigos dos Provincetown Players, Goldman falou de seu “excelente caráter, sua compreensão e sua ampla visão da vida. (...) Conheço poucos de nossos amigos norte-americanos [Goldman nasceu na Lituânia e emigrou para os EUA com 16 anos] entre os brancos, tão humanos e grandes como Paul”.

Ensaio fotográfico de Paul em Londres, em 1925

Robeson e Brown em concerto

De volta aos Estados Unidos no início de 26, Robeson e Brown começaram uma pequena turnê pelos Estados Unidos e durante o primeiro semestre se apresentaram em Nova York, Detroit, Indianápolis, Pittsburgh, Chicago, Burlington e outras cidades. A crítica não poderia ter sido mais positiva. Em Chicago um jornalista escreveu que “acabo de ouvir a melhor de todas as vozes negras e uma das mais bonitas do mundo”. Não obstante, os dois eram obrigados a enfrentar episódios desagradáveis. Em Milwakee – cidade cujo time de futebol Robeson defendeu e alçou ao sucesso quase que com o brilho único de seu talento – o gerente do hotel reservado para eles não os quis receber, pois quando efetuara as reservas não sabia que eles eram negros. Os dois reclamaram e acabaram conseguindo o quarto, desde que ficassem no primeiro andar e usassem a escada de serviço ao invés do elevador. Em Boston não adiantou nem reclamar. Resfriadíssimo, Robeson chegou ao hotel reservado com a esposa Essie e Brown. O gerente proibiu sumariamente a hospedagem. Os três foram de hotel em hotel recebendo a mesma resposta. Finalmente, Essie resolveu partir para o tudo ou nada e os três foram até o melhor hotel de Boston. Foram recebidos e tratados como príncipes. Não bastasse tudo isso, a turnê não foi um sucesso financeiro. A divisão era injusta e o empresário ficava com 50% dos proventos, sendo o resto dividido em três partes, Robeson, Brown e Essie, que cuidava de toda a parte prática da turnê.

Cartaz da peça Black Boy, 1926

No outono ele recebeu uma proposta para voltar ao teatro, na peça Black Boy, de Jim Tully e Frank Dazey, dois escritores recém-saídos do amadorismo. O que levou Robeson a participar desse empreendimento foi seguramente uma mistura de falta de dinheiro com a vontade de atuar, porque em termos artísticos, Black Boy era uma nulidade. Falava de um lutador de boxe que vai da miséria à fortuna, se deixa corromper pelo dinheiro e pelo amor que nutre por uma branca, e acaba voltando à miséria. Esse mote já era manjado até mesmo na década de 20, quando o único campeão de boxe negro tinha sido Jack Johnson, mas além da inanição do enredo, havia a utilização de virtualmente todos os clichês com que eram descritos os negros, pelos brancos, na época. Estão lá os maneirismos, a subserviência, a ignorância fundamental que os transforma em presas fáceis dos brancos inescrupulosos, o amor impossível por uma branca, e assim por diante. O resultado é que os negros detestaram e os brancos ignoraram. No lado positivo, Robeson cantava uma série de músicas. Mais uma vez, foi o canto que salvou o espetáculo. A temporada de Black Boy terminou depois de três semanas e Robeson voltou a viajar com Lawrence e Essie.

Cartaz do show de Robeson e Brown

Foi uma época terrível para Paul. Ele provara de leve o sucesso com a viagem européia dos Provincetowners, mas agora estava demorando tempo demais para que esse sucesso tivesse continuidade. Black Boy foi uma decepção amarga e a turnê já não lhe trazia o mesmo prazer. Lawrence Brown se recusava a viajar para o sul, traumatizado pela infância horrenda que teve por lá, Robeson não suportava mais cantar para platéias separadas por cor e, como se isso não fosse suficientemente angustiante, ele ainda teve que tolerar a vergasta de sua própria gente. Os críticos negros atacaram o repertório da dupla, formado de spirituals e músicas do folclore negro, afirmando que o talento de um cantor negro não poderia se limitar a músicas religiosas e folclóricas. Comparações foram feitas entre ele e Roland Hayes, no que tange ao repertório muti-lingüístico do segundo, e até mesmo entre Robeson e Fyodor Shalyapin (1873/1938), o russo considerado o melhor baixo-profundo em todo mundo, pela ecleticidade de seu repertório, que incluía diversas árias de óperas famosas. Mais dolorosa do que a vergasta dos negros era saber que o ataque deles tinha fundamento. Robeson foi superlativamente elogiado e exaltado como um cantor extraordinário por todos os lugares onde passou; não tinha cabimento que encapsulasse seu repertório nos spirituals ou em folk songs.

Orgulhoso pela comparação, uma vez que tinha Shalyapin como um de seus êmulos, ele se dedicou a aprender outros gêneros e outras línguas. Nos Estados Unidos, porém, isso seria impossível. Robeson tentou obter uma bolsa na Julliard Foundation para estudar e cantar spirituals. Foi recusado.

As coisas só melhoraram em setembro, quando Brown e Robeson receberam um convite para se apresentar em Paris. Desta vez Essie não foi, pois estava em avançado estado de gravidez. Paul Jr. nasceu em novembro.

Quando percebemos a diferença no tratamento dispensado a Robeson em seu próprio país e na Europa, nos damos conta perfeitamente do porquê da desilusão dele com os Estados Unidos. Em seu país ele sofria o racismo diariamente, não podia se apresentar no sul, suas peças eram patrulhadas pela KKK, suas platéias eram segregadas e suas oportunidades no teatro eram mínimas. Na França seu concerto foi assistido, entre outros, por figuras como o escritor James Joyce (1882/1941), o próprio Roland Hayes e uma cantora de sua geração que vinha despontando, Alberta Hunter (1895/1984). Ele só voltou para os EUA em dezembro porque recebeu a notícia de que Essie tivera complicações no pós-parto e estava mal. A vida de Robeson, porém, estava prestes a mudar para sempre. Eis o que aconteceu:

Os compositores Jerome Kern (1885/1945) e Oscar Hammerstein II (1895/1940) haviam comprado os direitos do romance Show Boat, de Edna Ferber (1885/1968) e o transformaram em um musical. Um dos papéis, o do estivador Joe, foi escrito especialmente para Robeson, que cantaria, logo no início do espetáculo, a maravilhosa música Ol’ Man River. Kern e Hammerstein procuraram o grande Florenz Ziegfeld (1867/1932) – único produtor capaz de colocar algo tão grandioso quanto a adaptação musical de Show Boat, no palco – e pediram que ele o produzisse. Ziegfeld aceitou mas foram tantos os contratempos, devido à imensidão dos cenários, o número estratosférico de atores e a soma de dinheiro empregada, que ele começou a ter dúvidas quanto ao retorno e decidiu adiar a estréia do musical. Robeson, então, foi obrigado a aceitar todos os convites que aparecessem para cantar, e quando a estréia de Show Boat foi finalmente anunciada para dezembro de 1927, ele estava em plena turnê européia e não pôde participar. Em março de 28, já nos Estados Unidos, ele substituiu o ator Jack Carter (ca. 1902/1967) no papel de Crown, na peça Porgy, de Edwin DuBose Heyward (1885/1940) e sua esposa Dorothy Heyward (1890/1961), peça que George e Ira Gershwin, com o auxílio do próprio Heyward, transformariam na ópera Porgy and Bess, em 1935.

Robeson no papel de Joe em

"Show Boat", Londres, 1928

Foi uma substituição que durou poucos dias. Logo depois, graças ao sucesso sem precedentes de Show Boat na Broadway, Robeson recebeu o convite para interpretar Joe na montagem londrina do musical. Era tudo o que ele queria: um musical composto por dois dos maiores e mais respeitados compositores norte-americanos, produzido pelo mestre Flo Ziegfeld, e com um papel escrito para ele. No livro de Ferber, Joe não é nem um estivador, é um cozinheiro, e de importância menor. No palco ele acabou criado em Nova York pelo competente Jules Bledsoe (1898/1943), mas em Londres, no gigantesco Drury Lane onde Ira Aldridge foi tão mal-tratado 97 anos antes, era a vez de Robeson. Nesse aspecto ele teve uma larga vantagem sobre Aldridge, pois, segundo observa corretamente Sheyla Boyle, na Londres dos anos 20, os entertainers negros não se tornaram apenas aceitáveis mas apreciá-los e comparecer a seus shows eram uma prova de elegância e bom gosto. Com efeito, conta-se que o príncipe de Gales teria assistido o show londrino de Florence Mills treze vezes.

Paul Robeson, Alberta Hunter, Edith May e Marie Burke em cena de "Show Boat"

No elenco roçou ombros com excelentes atores como Edith Day (1986/1971), Cedric Hardwicke (1893/1964) e a jovem Alberta Hunter, que interpretou Queenie, a esposa de Joe. O papel de Robeson era pequeno, ele participava de duas ou três cenas durante todo o espetáculo, mas tinha Ol’ Man River em sua mão, melhor momento das mais de três horas de Show Boat. E aconteceu exatamente o que se esperava: a interpretação dada por Robeson à música que Kern e Hammerstein II escreveram com ele em mente roubou o musical. A crítica não gostou de Show Boat, considerado longo demais, embora fosse impossível negar que a empreitada era inédita, no sentido de que pela primeira vez se fez um musical essencialmente negro, sobre a vida dos negros que trabalhavam nos antigos “Show Boats” (espécie de cabaré flutuante), e que não era uma comédia; muito pelo contrário. Uma das razões que levou Flo Ziegfeld a adiar a estréia da peça foi o medo de que o público não apreciasse o tom dramático do enredo. O público gostou. Os críticos ficaram entediados, mas aplaudiram unanimemente a performance de Robeson para Ol’ Man River.

Robeson, na parte superior, observando o elenco de "Show Boat"

O velho James Agate, jamais disposto a fazer concessões de qualquer tipo, comentou, no The Times, que a narrativa era uma das piores que ele já vira em sua vida, e sugeriu que pelo menos meia-hora fosse cortada do espetáculo, substituindo-a com Robeson cantando Steal Away, Water Boy “e outros spirituals negros”. Não importava. No boca-a-boca de quem assistiu o musical, multidões encheram o Drury Lane todas as noites para ver Robeson cantando e transformaram Show Boat no maior sucesso de bilheteria daquele teatro até então. Em junho o rei e a rainha da Inglaterra compareceram ao espetáculo.

"Show Boat", com Robeson de avental, à esquerda

Em julho, a sugestão de Agate foi parcialmente adotada; nenhuma parte do espetáculo foi cortada, mas Robeson e Brown passaram a fazer duas matinês por semana de spirituals no próprio Drury Lane. O teatro ficou lotado até o teto para a primeira apresentação e o público inglês não conseguiu sopitar o choque de ver o estivador Joe, sempre sujo e de avental, impecavelmente asseado e envergando um terno de tweed feito sob medida, ao lado do piano e do também sempre elegante Lawrence Brown. As críticas foram um dilúvio dos elogios mais imensos. Robeson era “uma revelação”, falou-se de “bruxaria divina”, seu concerto foi caracterizado como “o sétimo céu da fé”, e daí pra cima: “Nós choramos e rimos”, disse James Douglas, do Daily Express. “Ele partiu nossos corações com beleza. Enquanto ele secava as lágrimas de seus olhos, nós secávamos as lágrimas nosso nossos. Ele levou alguns de nós aos soluços. (...) Ele é um gigante, um atleta, um jogador de rugby e um homem de cultura. Mais do que um grande atleta ou um grande ator e cantor, um grande homem”.

Capa da partitura original de "Ol' Man River"

Diante de tal consagração, Robeson pôde, por fim, considerar-se realizado como artista. Ele permaneceu com Show Boat e suas matinês junto a Lawrence Brown pelo resto do ano, o dinheiro de verdade começou a entrar, produtores e patrocinadores vinham pessoalmente assisti-lo, oferecendo-lhe oportunidades para novos trabalhos e ele preparou sua mudança definitiva para a Inglaterra, assim como Ira Aldridge fizera, pouco mais de um século antes. Não havia, efetivamente, nada que o prendesse aos Estados Unidos. Mas foi um americano que apareceu um dia e lhe fez a proposta que mais o intrigou; tratava-se de Maurice Browne (1881/1955), que vinha se notabilizando por produzir uma sucessão de êxitos no teatro londrino. Ele abordou Robeson sobre a possibilidade do ator interpretar Othello em Londres. O ator ficou embasbacado; sonhava interpretar o mouro desde da encenação escolar da peça, em 1914, mas sabia não ter nem de longe o preparo ou a experiência para encarnar papel tão difícil. Declinou o convite, mas o sonho ficou plantado em sua cabeça. E enquanto esse sonho germinava e florescia, Robeson estudava francês, alemão e música clássica, a fim de expandir seu repertório.

Brown e Robeson em frente ao túmulo de Beethoven, em Viena

Em março de 1929, Show Boat saiu de cartaz. Robeson partiu com a esposa e Brown para sua primeira turnê pelo continente. Começou na Áustria em abril e logo em seguida voltou a Londres, conseguindo levar dez mil pessoas ao Royal Albert Hall. Seguiu durante o ano todo viajando a trabalho pelo interior da Inglaterra. Ocasionalmente voltava à capital. Robeson estava em lua-de-mel com o país, mas séculos de racismo não se apagavam tão facilmente. No segundo semestre ficou famosa a história do milionário negro americano Robert Abbott (1870/1940), cuja hospedagem foi negada no Hotel Savoy. O empresário, dono de um jornal nos Estados Unidos, tentou nada menos do que trinta outros hotéis, junto à sua esposa, e foi barrado em absolutamente todos. A imprensa liberal deu a notícia em letras garrafais, condenando o racismo com que havia sido tratado o norte-americano. Como se isso não bastasse, dias depois, uma socialite famosíssima em Londres, a decoradora Sybil Colefax, estava dando uma festa no mesmo Savoy, e convidou os Robesons. O mesmo episódio se repetiu: Robeson e a esposa foram barrados na entrada, e não adiantou que metade dos convidados fosse à entrada do hotel – incluindo Colefax – e reclamasse com a gerência.

Robeson, no magnífico traço

do alemão Winold Reiss (1886/1953)

A imprensa se revoltou. Robert Abbott era conhecido e respeitado no meio jornalístico de seu país, especialmente em Chicago, além de ser advogado e uma figura proeminente na luta pelos direitos dos negros, mas era virtualmente desconhecido na Inglaterra. Já Robeson se transformara em um artista dos mais queridas do cenário londrino nos anos 20, e era imperdoável que fosse ofendido daquela forma. “Que Paul Robeson”, afirmou o New Leader de 25 de outubro de 1929, “esse espírito cultivado e sensível cuja voz maravilhosa entrou nas mentes e nos corações da Grã-Bretanha, seja tão insultado, é razão para que essa questão [do racismo] seja resolvida. (...) Quando lembramos do lixo branco a que habitualmente se dá liberdade nas churrascarias e salões do West End, este recente insulto a um cavalheiro distinto, de cor, é ainda mais ultrajante”. Robeson estava a bordo de um navio que o levaria de volta aos Estados Unidos para uma turnê de seis semanas, quando o escândalo chegou aos jornais. Já em solo pátrio, a imprensa o bombardeou com perguntas sobre a proibição que tanto ele quanto Abbott haviam sofrido, e quem esperava que ele soltasse raios e trovões, exprobrando os racistas ingleses, se decepcionou. Enquanto Abbott transformava sua indignação em uma série violenta de artigos contra a Inglaterra e os ingleses, o ator adotou uma posição cautelosa, quase passiva.

Cartaz do show de Robeson e Brown

no Carneggie Hall, em 1929

Sobre Abbott ele simplesmente não se pronunciou, e depois de instado repetidas vezes a comentar seu próprio problema, virou seus canhões contra os Estados Unidos: “Na minha opinião existe uma só resposta”, disse ele ao New York Contender. “Qualquer influência que possa ter havido não terá sido inglesa, porque eu não fui apenas servido em locais melhores e mais requintados, em qualquer lugar de Londres, mas muitos deles consideram minha presença uma honra. A influência do preconceito racial norte-americano foi responsável por essa afronta. Meus amigos ingleses me têm dito repetidas vezes que a Inglaterra jamais se rebaixaria a tal ato”. A atitude de Robeson foi de conveniência, pura e simplesmente. Antes dele viajar, Maurice Browne renovou seu convite para que ele fizesse Othello em Londres, oferecendo-lhe um salário de 15 mil dólares por semana – astronômico, na época – e Robeson achou por bem engolir o sapo do Savoy, ao invés de se arriscar a perder um contrato excepcional, que lhe abriria muitas portas e asseguraria sua permanência confortável na Inglaterra. Mesmo hoje, não se pode julgar Robeson. Aquilo foi uma mera questão de escolha entre dois países racistas, sendo que em um deles o racismo era menos abrasivo.

O escultor Jacob Epstein

e seu busto de Paul Robeson, 1928

Sua turnê, que ocupou o fim de 29, nada mais foi do que um repeteco da turnê infeliz de 1926/27. Platéias arrebatadas, críticas positivas (onde a tecla da necessidade de renovar o repertório começou a ser batida com mais insistência) e hotéis fechando-lhe a porta na cara. Na Inglaterra, a realizeza ia vê-lo no teatro e ele tinha seu busto esculpido por Jacob Epstein (1880/1959). Nos Estados Unidos, ele se escondia nos guetos ou utilizava amigos brancos influentes como escudo contra o racismo. Não havia razão para continuar tolerando isso. Ele aceitou, enfim, o convite de Maurice Browne e começou um processo árduo de preparação para interpretar Othello. Ao contrário do que se diz costumeiramente, Robeson não foi o primeiro negro a tentar o mouro nos palcos ingleses desde Ira Aldridge. Em 1866 um negro da Filadélfia chamado Samuel Morgan Smith (1832/1882) desembarcou em Londres e – seguramente graças ao lastro de consagração e fama incompreendida deixado por Aldridge, que morreria no ano seguinte – logo conseguiu um contrato para fazer Othello no Olympic Theatre. Smith interpretou esse e outros papéis shakespearianos, como Ricardo III, Macbeth e Shylock pelos 16 anos seguintes, mas, seja pelo racismo, por não ter tido tempo suficiente para desenvolver seu talento, já que morreu com apenas 50 anos, ou por ter sido literalmente ofuscado pela fama do "African Roscius", a história esqueceu Morgan Smith.

Panfleto do Othello de Morgan Smith

no Olympic, em 1866

A omissão de Smith funcionou exatamente de acordo com os planos publicitários de Browne, que anunciou para maio de 1930 a estréia de Robeson como Othello. E por falar em Aldridge, uma das etapas no treinamento shakespeariano intensivo de Robeson foi ter aulas de dicção para aprender a prosódia britânica, a fim de que o público não o considerasse um reles norte-americano corrompendo o texto do bardo. A professora não era nenhuma outra senão Amanda Aldridge (1866/1956), famosa contralto, compositora, professora renomada e filha caçula do velho mestre. Percebendo o afinco e a emoção de Robeson em receber aulas da filha de uma figura tão lendária quanto Ira Aldridge, ela se comoveu e deu a ele um par de brincos usados por seu pai em um de suas tantas encenações do mouro. Instruído por Browne, Robeson concedeu uma série de entrevistas falando seriamente e em profundidade sobre Othello e Shakespeare, dando assim, ao público inglês, a certeza de que não era um simples diletante, e sim um ator dedicado que respeitava a obra que estava prestes a encenar. Prova disso é que ele já tinha o texto decorado quase cinco meses antes do início dos ensaios.

Cartaz de Borderline, 1930

Uma questão hoje relativamente aberta à especulação é o motivo que teria levado Robeson a marcar tantos compromissos para o início de 1930, se já sabia que em maio teria pela frente seu maior desafio profissional até aquele momento. Para começar, ele aceitou filmar Borderline, obra experimental do cineasta escocês Kenneth Macpherson (1903/1971). O enredo gira em torno de dois casais, um branco e outro negro (Robeson e Essie, um de seus pouquíssimos e esquecíveis trabalhos como atriz), o filme é mudo, tem 70 minutos, apenas 26 quadros com falas e pretendia ser um estudo revolucionário sobre o uso e enquadramento de imagens. Robeson, escaldado com o terrível Body and Soul, que o envergonhava e o qual ele torcia que fosse esquecido para sempre, não teve, infelizmente, melhor sorte com Borderline. O público passou longe e os críticos que se deram ao trabalho de comentá-lo disseram que a idéia era boa, mas acrescentaram, em tom de galhofa, que o pretensioso Macpherson, do alto de seus 26 anos de experiência nenhuma, deveria trabalhar primeiro em um estúdio comercial durante um ano antes de tentar fazer outro filme.

Robeson, em cena

de Borderline

Em seguida veio uma curiosíssima curta temporada de Emperor Jones em Berlim, que Robeson aceitou porque o convite partia diretamente de James Light, diretor da montagem, e ator também, desta vez. O mais divertido é que Robeson e Light trabalharam com um elenco alemão, à moda de Ira Aldridge e Tommaso Salvini no século XIX, e eram os únicos atores falando inglês no palco. Terminada a temporada – um sucesso extraordinário na qual Robeson foi considerado o melhor ator norte-americano a atuar na Alemanha – ele fez shows com Lawrence Brown em Belfast e Dublin, na Irlanda. Só então pôde se dedicar de corpo e alma aos ensaios de Othello, que andavam adiantados. Há quem diga que Robeson procurava adiar a estréia por nervosismo, outros dizem que ele precisava trabalhar no que fosse para poder garantir seu sustento na Inglaterra, e assim por diante. Talvez ambos estejam certos. O que Robeson não esperava, contudo, era que Maurice Browne, uma cobra criada e um produtor experimentado, cometesse os erros que cometeu na organização da equipe de Othello. Já cometeu um equívoco dos mais grosseiros quando chamou dirigir o espetáculo a sua ex-esposa, a atriz americana Ellen Van Volkenburg (1882/1978), que com quase 50 anos, tinha uma experiência mínima com o teatro, e só dirigira um espetáculo de marionetes.

O elenco era, no mínimo, irregular. Trazia a grande Sybil Thorndike em uma coadjuvância de luxo, interpretando Emília; Desdêmona era a jovem e linda Peggy Ashcroft (1907/1991), atriz competente que vinha despontando com excelentes trabalhos no teatro; e o divertido e talentoso Ralph Richardson seria o apalermado Roderigo. A partir daí o nível caía. O papel de Cássio foi dado a um razoável ator veterano do segundo time, Max Montesole (1887/1942) e Iago, papel de importância tão grande ou maior do que Othello, ficou para o próprio Maurice Browne, que teve o despautério de se escalar. Com uma diretora incompetente e um produtor idiota e vaidoso, Robeson se viu num verdadeiro mato sem cachorro. As aulas com Amanda Aldridge podem ter sido muito proveitosas, mas não substituiriam jamais a necessidade de um diretor competente, que o conduzisse neste seu primeiro contato com Shakespeare. Sem outra alternativa, Robeson e Peggy Ashcroft passaram a ensaiar o texto com Max Montesole, que tentava passar-lhes a orientação que deveria vir de Volkenburg. Sybil Thorndike percebeu que a dupla de protagonistas não contava com a direção ou a produção e também ajudou-os como pôde. Até James Light foi chamado para conversas.

A Desdêmona de Peggy Ashcroft e o Othello de Robeson no Savoy Theatre, em 1930

A Desdêmona de Peggy Ashcroft e o Othello de Robeson no Savoy Theatre, em 1930

Na parte da montagem propriamente dita as coisas não foram muito melhores. O cenógrafo James Pryde (1866/1941) era muito talentoso, mas não era cenógrafo; trabalhou sua vida inteira com artes gráficas, desenhava posters, fazia decoração de interiores, ilustrações arquitetônicas e por essa razão seu cenários tiveram ângulos muito longos e sem qualquer sincronia com a iluminação. Isso afastou demais a ação do proscênio, problema desagradável na hora de um monólogo intimista, e fez com que a iluminação toda da peça fosse defeituosa. George Sheringham, autor dos figurinos, era outro veterano muito competente mas tinha sua seara na ópera e nos trajes imensos e vistosos de produções com mais de 100 atores. As duas escolhas foram mal feitas. O Othello de Robeson precisaria de um cenário dinâmico que evitasse grandes caminhadas e mudanças burocráticas de cenário, assim como figurinos que levassem em conta a compleição física do ator, sua altura descomunal e seus braços longos. Nada disso foi observado. O esforço todo de Browne, a bem da verdade, foi para a propaganda massiva da peça. No dia da estréia, o busto de Robeson esculpido por Jacob Epstein enfeitava o foyer na entrada do teatro (ironicamente, o Savoy Theatre, ao lado do hotel que o barrou, e ambos pertencentes ao mesmo dono) e recebia o público, que via nas paredes posters da temporada de Ira Aldridge em 1833, quando substituiu Edmund Kean no Dury Lane.

Robeson e Ashcroft

Tudo o que poderia dar errado, em termos práticos, deu, naquela primeira apresentação, em 19 de maio de 1930. Diálogos se perderam pelo barulho dos gigantescos cenários sendo mudados, inclusive na cena em que Peggy Ashcoft cantava a música do Willow, a voz dos atores (com exceção de Robeson e Thorndike) não foi ouvida quando a ação era levada aos confins do palco, longe do proscênio, os figurinos faziam Robeson parecer um príncipe de conto de fadas, com os braços abaixo dos joelhos (um evidente exagero, que público e crítica apontaram impiedosamente) e para coroar a incompetência de Maurice Browne como ator, sua ignorante ex-esposa se sentiu na liberdade de alterar o texto shakespeariano, cortando falas que público e crítica conheciam de cór desde os 5 anos. Aqui e ali se ouviam murmúrios sobre o absurdo de um negro estar beijando uma branca, este sim, um verdadeiro ineditismo, sobre o qual Ashcroft já fôra perguntada pela imprensa, e cuja resposta é um atestado de sua inteligência e sua dignidade como atriz e como ser humano: “Considero uma grande honra estar trabalhando com o Sr. Paul Robeson e qualquer discussão sobre eu beijá-lo ou ser beijada por ele me parece uma idiotice”. No lado positivo, Robeson engatou uma quinta do terceiro ato até o fim e conseguiu impressionar a todos com sua dramaticidade, especialmente na cena em que estapeia Desdêmona e na cena em que a mata.

Ilustração do Othello de Robeson

na revista inglesa "Punch"

Num primeiro momento, a crítica foi de uma simpatia ímpar. Quase todos os jornais incensaram a produção e elogiaram fartamente tanto Robeson, quanto Ashcroft e Thorndike. Menos o The Times. Como sempre, James Agate não tinha qualquer vontade de agradar a quem quer que fosse, a não ser os leitores de sua coluna, razão pela qual era o crítico mais respeitado da Inglaterra. Sua análise é de uma frieza absoluta e sua crítica é quase perfeita, justamente porque não se deixou levar, como 99% da Inglaterra, pelo carisma de Robeson. O público menos afeito a Shakespeare acreditava que o fato de Robeson ser negro e atlético bastava para que ele interpretasse Othello. Era onde Agate dava sua primeira chicotada: “No aspecto físico o Sr. Robeson fracassou imensamente. Conquanto na questão dos centímetros ele fosse uma torre, perto dos outros, era uma torre que se encolhia. Ele andou inclinado, com o corpo curvado, as mãos pareciam penduradas abaixo dos joelhos e toda sua postura, passo e dicção estavam cheias de humildade e escusas; em uma palavra, o complexo de inferioridade”. Era a pura verdade. Mas Robeson não estava preparado e tudo o que foi observado por Agate poderia ter sido notado e mudado pela diretora, que nada fez.

Ashcroft e Robeson

No lado positivo, Agate comentou que Robeson interpretou o terceiro e o quarto atos com “poder magnífico, de forma que Othello deixou de ser um humano e se tornou um homem primitivo e tagarela; e o último ato alcançou dignidade e pathos”. Era só o que ele tinha a dizer de bom. Encaminhando-se à conclusão, atacou a falta de modulação na voz de Robeson e sua ausência de treino no teatro falado, e, mormente, em Shakespeare: “O Sr. Robeson tem uma linda voz que ele usa de maneira clara e distinta, mas não lindamente, ou melhor, não com a beleza de Shakespeare. Cada fala, da forma como ele as dá, é uma fala em prosa feita dos ritmos e contra-correntes da prosa”. Nada mais verdadeiro. Problema, por sinal, que Robeson enfrentaria ainda por muitos anos. O fim revela a nesga de um racismo guardado a sete chaves, pelo crítico: “Não se poderia ter esperado qualquer outra coisa, porque pedir a um ator de cor, não importando o quão grandes são suas qualidades de mente e coração, para recitar os versos brancos de Shakespeare em sua primeira tentativa, é como pedir a um ator inglês para entrar de cabeça nos passos largos prateados de Racine”.

Ilustração da cena da morte de Desdêmona

Seguindo essa linha de sinceridade, diminuiu-se o tom de apologia e os críticos procuraram se manter em um grau de credibilidade. A revista The Bystander, em 28 de maio, fez uma crítica irônica, equilibrando-se entre os elogios e as contraditas:

[Os espectadores considerarão que] Paul Robeson possui dignidade e uma voz magnífica, e que ele tem seus momentos, mas estarão cientes do fato de que aquela voz, quando fala, possui uma variação mínima e, em conseqüência, sua performance está inclinada a se tornar monótona.

Outra questão que os implicantes vão levantar é que a aparência de Paul Robeson está contra ele. Não resta dúvida de que uma das razões para ele ter sido escolhido para esse papel é que ele é escuro, mas essa semelhança é superficial, e muitos ingleses, adicionando cor à face poderiam retratar o Nobre Mouro com mais fidelidade do que qualquer um tão distante de Othello quanto qualquer anglo-saxão.

As opiniões também podem variar em relação à performance de Peggy Ashcroft como Desdêmona. Há inteligência à farta e ela tem um jeito cativante mas pode-se dizer que ela possui um traço de dura insipidez que torna difícil crer que ela provocaria a paixão de um grande soldado e de um grande homem. Quanto ao Cássio de Max Montesole, também pode-se que ele está há anos-luz de distância do soldado rude, sem resistência para a bebida, que foi o personagem criado por Shakespeare.

(...) Todos estes pontos, como digo, podem criar diferenças de opinião. Onde não haverá nenhuma é no talento de Sybil Thorndike no papel de Emília, uma performance dada no verdadeiro espírito de Shakespeare e intepretada como deve ser interpretada.

NA GRANDE CABECEIRA

Desdêmona - As colunas desta cama são tão altas.

Othello - Tanto melhor para estrangular você.

(Charge da revista "Punch")

A revista humorística Punch, também de 28 de maio, foi a única a brincar com os cenários longos e mal-iluminados: "O Sr. James Pryde, um pouco constrangido, sem dúvida, pelo fato de que o arco do proscênio tinha menos do que 100 metros de altura, utilizou seus pilares, arcos e trevas lúgubres com grande vantagem e sem uma ênfase que distraísse". Onde houve, de fato, absoluta convergência de opiniões, foi na péssima interpretação de Maurice Browne, aniquilado por todos os críticos. Agate disse que ele se parecia um "garoto girando um pião" e "um mosquito incompatível"; já o The Bystander comparou seu Iago a um "fofoqueiro tagarela de meia-idade". O The Observer foi mais longe, citando os cortes absurdos do texto - cretinice de Ellen Volkenburg mas que, em última instância, deve ser debitada a Browne, como produtor - e afirmando que "é humildade do Sr. Browne transformar Iago na primeira vítima da abreviação, que, aliás, não é de forma nenhuma por uma questão do relógio, já que se encontrou tempo até para um baile cansativo e irrelevante. Mas não é possível. Iago tem que ser páreo para seu homem. Quanto maior for o seu Othello, maior tem que ser o seu Iago. O veneno tem que ser do tamanho do corpo no qual ele entra. Senão a peça fica sem equilíbrio e se perde a persuasão. O mouro do Sr. Robeson é um carvalho derrubado por uma verruma".

Maurice Browne,

como Iago, acima envenenando Robeson, e abaixo observando-o

com Peggy Ashcroft

Nas primeiras semanas de Othello em cartaz no Savoy, ventilou-se na imprensa que um produtor americano estaria fazendo contatos nos Estados Unidos para que Robeson interpretasse o mouro por lá, talvez até mesmo com a maravilhosa Lillian Gish (1893/1993) no papel de Desdêmona. Perguntado por um representante do Daily Home News de Nova Jersey sobre o que pensava da idéia, Robeson aludiu às cenas em que beijava Peggy Ashcroft e respondeu com um misto de reserva e ressentimento: "Na América eles certamente não aceitariam os beijos e a cena em que tenho que ser bruto com a Srta. Ashcroft. Eu não me atreveria a interpretar essas cenas em algumas partes dos Estados Unidos. A platéia poderia engrossar; aliás, poderia ser muito perigoso" (22/5/1930).

Lillian Gish

Dias depois, possivelmente avisado de que seus comentários prejudicariam os planos de uma turnê americana, ele suavizou as críticas ao racismo e falou novamente ao mesmo jornal sobre o assunto: "Por tudo que ouvi, esta produção vai à América. Eu certamente quero interpretar Othello em minha terra natal, especialmente em Nova York, o cenário de meus primeiros esforços artísticos. Estou seguro de que em regiões cultas dos Estados Unidos haverá apenas uma questão: esta é uma interpretação valorosa de uma das maiores peças de todos os tempos? Eu sinceramente espero vê-los em outubro". (9/6/1930) Não viu. A temporada de Othello terminou poucos meses depois, é geralmente considerada um sucesso mediano, mas não houve nem sinal de uma continuação nos Estados Unidos. Robeson mais tarde diria que o plano da temporada norte-americana naufragou porque o país não estava preparado para um Othello negro. É verdade. Mas igualmente verdadeiro, como ressalta Sheila Doyle, é que Robeson também não estava preparado para Othello.

A oferta de Maurice Browne foi extraordinária em termos financeiros, e não adianta imaginar o que teria acontecido, em termos profissionais, se Robeson a tivesse recusado. Se ele teria prosperado ou estagnado é simplesmente impossível de saber, tal foi o cataclisma econômico que se abateu no mundo inteiro com o crash da Bolsa de Nova York, a crise mundial e o surgimento subseqüente de ideologias autoritárias. Mas é de extrema sapiência o depoimento dado anos mais tarde por Sybil Thorndike, cuja performance naquele curioso Othello de 1930 foi unanimemente elogiada:

Os negros tinham tão poucas oportunidades para interpretar papéis sérios no palco, e por essa razão Robeson não teve outra escolha a não ser cantar e fazer quaisquer papéis que lhe dessem. (...) Potencialmente ele era um ator de primeira linha, mas ele fazia as coisas emocionalmente, ao invés de usar uma técnica artística. Com um trabalho teatral mais constante e de qualidade, e uma direção competente, Robeson poderia ter se tornado um grande ator. Em 1930 ele não tinha o ritmo ou as habilidades técnicas e o resultado disso é que ele se esgotou rapidamente – as poças de suor no chão, durante a produção de Othello eram exemplos claros disso. Se ele pelo menos tivesse tido a oportunidade de aprender e refinar sua técnica – porque ele tinha todo o resto: a presença física, a voz, emoção e imaginação.

A década de 20 representou o ingresso de Robeson no mundo artístico. A década de 30 seria um batismo de fogo, político e social. Seu primeiro Othello foi apenas uma etapa inicial que ele precisava atravessar. Foi o Othello da inexperiência. Mas o mouro o aguardava pacientemente no teatro, para um segundo encontro.

_________________________________________

.JPG)

.jpg)